"Патриарший Букер" одолел ковид: Сможем ли и мы преодолеть пандемию "бескнижия"

В преддверии Дня славянской письменности и культуры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя проведёт церемонию вручения одной из самых престижных церковных наград – Патриаршей литературной премии за 2021 год.

Коронавирусная пандемия ударила по многому и по многим. В том числе по столь долгожданной для тысяч читающих православных христиан Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, лишившейся сезона столь круглого, но в итоге пустого 2020 года. Увы, я не оговорился, только "тысяч". Достаточно взглянуть на тиражи серьёзных, предполагающих вдумчивое чтение книг: одна тысяча экземпляров, три тысячи (лучше, конечно, пять тысяч). Что в сравнении с общей численностью русскоговорящих людей в России и за её пределами – поистине капля в море.

Трагично? К сожалению, да. Той самой "самой читающей нации в мире", выросшей из "народа Книги" (то есть Книги книг, Библии), уже давно угрожает перспектива превратиться в банальное интернетно-гаджетное население. И школьные уроки литературы "за оценку", к сожалению, уже не помогут. Если, конечно, учитель не от Бога. Есть ли панацея? Уверен, что да. И это лекарство одно: семейное чтение вслух. Хороших добрых книг. Причём как классиков, так и наших современников. Благо они существуют, хотя найти их в обилии многотиражного книжного мусора (уж простите за категоричность, но факт есть факт) очень непросто. И именно для этого и существуют различные книжные премии.

Книги умные и чувства добрые

Конечно, любой литературный конкурс субъективен и ни одна конкурсная комиссия не может сотворить чудо: ведь эти замечательные люди не гранят алмазы, но в буквальном смысле перелопачивают тонны руды в поисках крупинки золота. Автор этих строк как участник комиссии конкурса "Просвещение через книгу" и оргкомитета Патриаршей литературной премии знаком с этим не понаслышке. И потому искренне, может, даже по-детски радуется тому, что "Патриарший Букер" таки одолел ковид и в сезоне-2021 назовёт имена лауреатов.

Святейший Патриарх Кирилл с лауреатами и номинантами ПЛП сезона 2019 года. Фото: patriarchia.ru

Напомню, Патриаршая литературная премия ценна тем, что не рекомендует читателям ту или иную книгу, но открывает имена. Обычно членам конкурсной комиссии (в случае с ПЛП это члены Палаты попечителей премии) эти имена уже прекрасно известны. Но из десятков и даже сотен авторов сначала экспертами составляется короткий список номинантов (в западной традиции именуемый "шорт-лист"), а уже из него на самой церемонии вручения избираются лауреаты. Принцип этого выбора в интервью "Первому русскому" телеканалу разъяснил глава Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент:

Премия строится на сотрудничестве Церкви и писательского сообщества. Все соискатели – это люди, имеющие достойную творческую репутацию, ведь Патриаршая литературная премия вручается не за какое-то отдельное произведение, а за вклад в художественную литературу. Награда присуждается тем авторам, которые, следуя пушкинскому завету, пробуждают в читателях "чувства добрые".

И это не просто красивые слова. Добрые чувства (в широком понимании – от познания до покаяния), пожалуй, – самое главное, что должна приносить людям книга. В противном случае это не что иное, как уже упомянутый книжный мусор. И за девять прошедших сезонов Патриаршей литературной премии уже были выделены 24 лауреата и без малого сотня номинантов этой награды. Значительно ли выросли после этого тиражи их книг? Признаться, не уверен, но абсолютно уверен, что увеличилось число православных (и не только) семей, в которых этих авторов читают вслух. Пробуждая те самые "чувства добрые".

Работа членов Палаты попечителей Патриаршей литературной премии сезона 2019 года. Фото: patriarchia.ru

Но кто же те люди, из кого уже завтра, 20 мая 2021 года, в стенах Храма Христа Спасителя будут избраны лауреаты Патриаршей литературной премии очередного сезона, первого за два года? Предлагаю коротко познакомиться с этими людьми и их основными произведениями. Вне всяких сомнений, достойными тихого и вдумчивого семейного чтения. Итак, начнём в алфавитном порядке (чтобы не было вопросов к возможной "предвзятости").

Анатолий Григорьевич Байбородин. Фото предоставлено Издательским советом Русской Православной Церкви

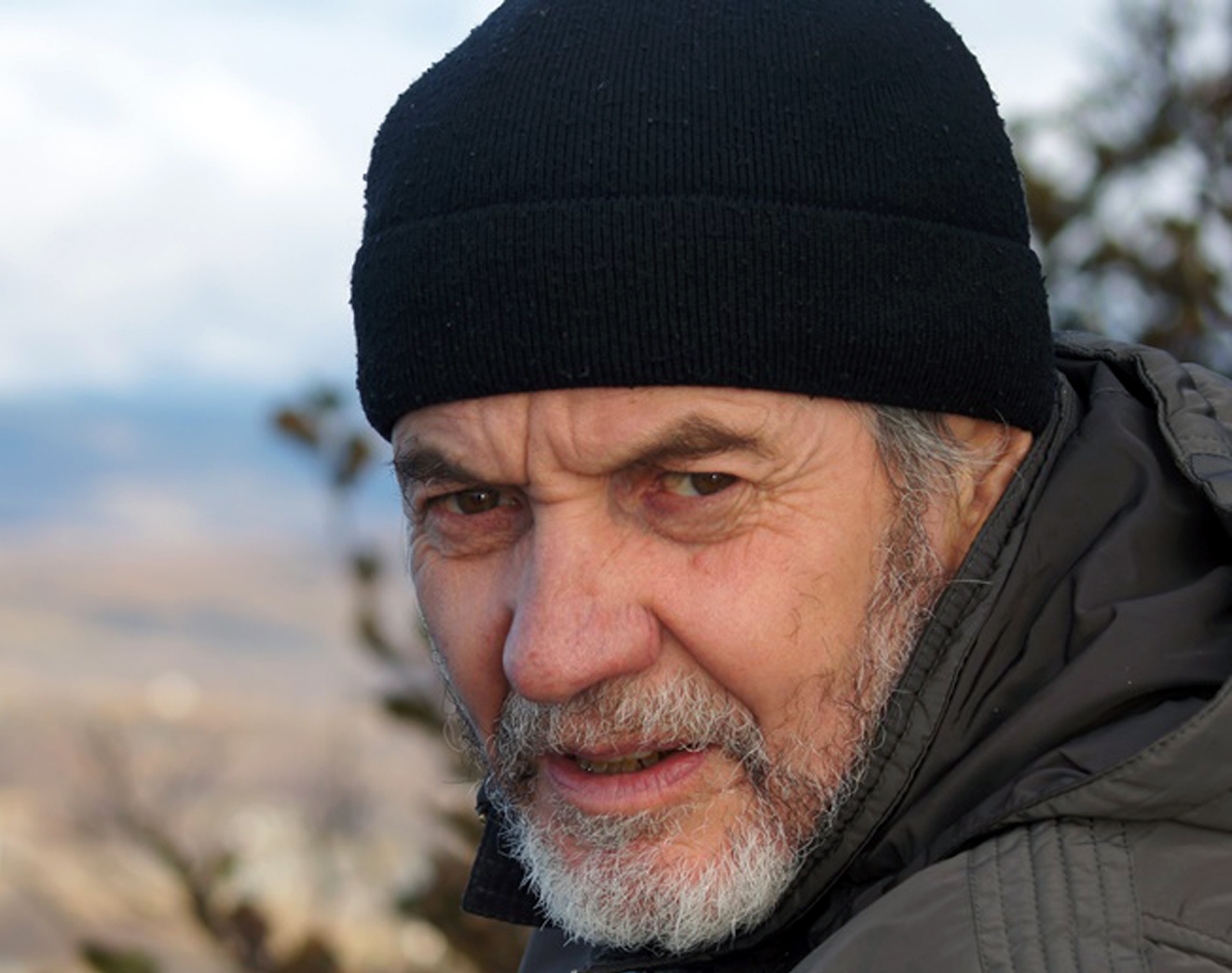

Анатолий Григорьевич Байбородин

Этого автора, коренного сибиряка, к сожалению, куда лучше знают за Уралом, нежели в Центральной России (хотя, быть может, стоило бы задаться вопросом, кто из нас "за Уралом"). Анатолию Григорьевичу уже 71, в 1970-е он окончил филологический факультет Иркутского университета (отделение журналистики), работал в местных газетах, преподавал литературу в школах. И был открыт как писатель своим великим земляком, приснопамятным Валентином Григорьевичем Распутиным, ставшим автором предисловий к нескольким произведениям Байбородина: "Двое на озере" (1979), "Боже мой…" (1996), "Воля" (1998). По слову митрополита Климента:

Он не понаслышке знает сибирскую природу, сибирскую деревню, её быт, культуру, обычаи. И щедро делится своими знаниями с читателями. Делится в художественной форме: в рассказах, повестях.

Владислав Анатольевич Бахревский. Фото предоставлено Издательским советом Русской Православной Церкви

Владислав Анатольевич Бахревский

Самый старший из номинантов Патриаршей литературной премии 2021 года, Владислав Бахревский родился в 1936 году в Воронеже в семье лесничего. Окончил литературный факультет Орехово-Зуевского пединститута, работал в различных периодических изданиях, много путешествуя по стране. Среди многих десятков произведений Бахревского большинство – исторические романы, раскрывающие личности различных персонажей русской истории, причём нередко церковной: от протопопа Аввакума до Патриарха Тихона. К слову, именно двухтомник Владислава Анатольевича о Святителе Тихоне особо отметил митрополит Климент:

Когда писатель берётся за подобное повествование, это огромный труд и огромная ответственность. Думаю, за роман о человеке такого масштаба и значения, как Святейший Патриарх Тихон, решился бы взяться далеко не каждый автор. Большой человеческий и писательский опыт Вячеслава Анатольевича Бахревского помог ему решиться на создание такого масштабного произведения. Это путь, благодаря которому о Святейшем Патриархе Тихоне может узнать, прочитать широкая читательская аудитория. Не все могут читать строго научные труды. А страницы романа раскрывают жизнь Патриарха Тихона перед многими читателями.

Игорь Леонидович Волгин. Фото предоставлено Издательским советом Русской Православной Церкви

Игорь Леонидович Волгин

Пожалуй, самый известный в литературоведческих кругах номинант. Литературовед и историк, достоевист, поэт; доктор филологических наук, кандидат исторических наук, профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького; основатель и президент Фонда Достоевского, вице-президент Международного общества Ф.М. Достоевского (International Dostoevsky Society). Член Совета при президенте России по русскому языку и вице-президент Русского ПЕН-центра. Ведущий программ "Игра в бисер" и "Контекст" на телеканале "Россия-Культура".

Всё это – только часть регалий 79-летнего профессора Волгина, автора нескольких поэтических сборников и ряда книг, посвящённых Фёдору Достоевскому, из которых одна, "Последний год Достоевского", вышла множеством изданий на многих языках. Хотя тот же митрополит Климент обратил внимание на другую книгу Игоря Леонидовича о Фёдоре Михайловиче:

Напомню, что этот год юбилейный: 200 лет со дня рождения Достоевского. Поэтому мне хочется поговорить в первую очередь о книге Игоря Леонидовича "Пропавший заговор. Достоевский: дорога на эшафот". Автор реконструирует оставшиеся неизвестными детали, аспекты жизни Фёдора Михайловича с использованием архивных материалов. Книга рассказывает не только о великом писателе, но и о его родных, его современниках, как известных, так и нет. Психологические наблюдения, общее историческое полотно – всё это найдёт читатель на страницах книги. И именно это делает восприятие основных событий полным.

Василий Владимирович Дворцов. Фото предоставлено Издательским советом Русской Православной Церкви

Василий Владимирович Дворцов

Василий Дворцов, родившийся в 1960 году в Томске в семье потомственного офицера Владимира Ильича Дворцова, прекрасно знаком именно православному читателю. Причём в первую очередь как яркий публицист, автор множества статей на православно-патриотическую тематику, один из сборников которых назван фактически авторским кредо Дворцова – "Удержание русскости". Но далеко не только, а может, и не столько публицистика является главным литературным делом Василия Владимировича, автора многих романов, повестей и рассказов, а также драматургических произведений. Так, по слову митрополита Климента:

Василий Владимирович сам и в составе бригад расписывал и восстанавливал храмы, писал и реставрировал иконы. И я думаю, что именно опыт работы в храмах, опыт встреч с людьми, которые только начинали несмело и неумело приближаться к храму, участвовать в богослужении, позволил Василию Дворцову в рассказе "Нищие" так точно описать состояние людей, переживающих серьёзные жизненные трудности и только начинающих ходить в храм.

Мушни Таевич Ласуриа. Фото предоставлено Издательским советом Русской Православной Церкви

Мушни Таевич Ласуриа

Подлинно народный абхазский поэт, 83-летний аксакал, автор нескольких поэтических сборников и поэм, также широко известен на родине как переводчик на родной абхазский язык. Комментируя литературный вклад Мушни Ласуриа, митрополит Климент отдельно привёл примеры его наиболее значимых переводческих трудов:

Это переводы на абхазский язык романа в стихах "Евгений Онегин" Александра Сергеевича Пушкина, поэмы Руставели "Витязь в тигровой шкуре", "Песни о Гайавате" Лонгфелло. Особо следует отметить, что Мушни Таевич Ласуриа перевёл на абхазский язык Новый Завет.

Валерий Владимирович Лепахин. Фото предоставлено Издательским советом Русской Православной Церкви

Валерий Владимирович Лепахин (творческий псевдоним – Василий Костерин)

Родился в 1945 году под Суздалем. В 1963 году окончил Кольчугинский техникум по обработке цветных металлов давлением. Работал на Урале, служил в армии в Новосибирске. В 1972 году получил диплом преподавателя французского и немецкого языков во Владимирском педагогическом институте. С 1977 года живёт и работает в Венгрии. Окончил Будапештский университет по специальности "русская филология" и Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. Доктор филологии, профессор кафедры русской филологии Сегедского университета.

Опубликовал более двадцати монографий, среди них "Икона в русской художественной литературе" (М., 2001), "Икона и иконичность" (СПб., 2002), "Значение и предназначение иконы" (М., 2003), "Образ иконописца в русской литературе XI – XX веков" (М., 2005), "Золотой век сказаний о чудотворных иконах" (М., 2008), "Сказания о чудотворных иконах в древнерусской словесности" (М., 2012), "Икона в русской словесности XIX – XX веков" (Сегед, 2015). В последние годы пишет художественную прозу: "Не опали меня, Купина. 1812" (М., 2012), "Не опали меня, Купина. 1678" (М., 2015), "Снайп" (М., 2017), "Омофор над миром. Ченстоховская чудотворная" (М., 2018). В разных журналах опубликовано также несколько подборок стихов.

Владимир Юрьевич Малягин. Фото предоставлено Издательским советом Русской Православной Церкви

Владимир Юрьевич Малягин

Родился в 1952 году в Тюменской области. Выпускник, а ныне руководитель семинара драматургии в Литературном институте имени А.М. Горького. Драматург, прозаик, сценарист. Главный редактор православного издательства "Даниловский благовестник", член Издательского совета Русской Православной Церкви. Владыка Климент особо обратил внимание на одно из последних произведений Владимира Юрьевича:

Сегодня я хочу поговорить о пьесе Владимира Малягина, которая может показаться на первый взгляд предназначенной для детей. Безусловно, юным зрителям и читателям она будет по-настоящему интересна и полезна – в этом никаких сомнений нет. Но и взрослым есть над чем подумать в этой пьесе. Называется она "Купеческая дочь".

При чтении большинство людей вспомнят сказку "Аленький цветочек" Сергея Тимофеевича Аксакова... Все мы знаем, что сказка в сознании читателей давно живёт самостоятельной жизнью и известна больше, чем сама повесть. Кроме того, сюжет её из тех, которые можно назвать "бродячими", – это одна из вариаций сюжета сказки "Красавица и чудовище". Вот и Владимир Юрьевич Малягин создал свою пьесу на этот сюжет. Главное в ней – христианский смысл.

Андрей Юрьевич Убогий. Фото предоставлено Издательским советом Русской Православной Церкви

Андрей Юрьевич Убогий

Родился в 1963 году в городе Железногорске Курской области в семье врачей. Среднюю школу окончил в Калуге, медицинский институт – в Смоленске. С 1986 года и по сей день работает хирургом-урологом в калужской городской больнице скорой помощи. Член Союза писателей России с 1993 года. Прозаик, эссеист, литературовед. Автор книг прозы: "Горькая радость" (1991), "Река, по которой плывём" (1993), "Общага" (1998), "Дороги" (2001), "Ковчег" (2006) и других. Автор книги литературоведческих очерков и эссе "Остаются слова" (2005) и учебника анатомии, физиологии и психологии для средней школы "Человек" (2007). По слову митрополита Климента:

Врачами были несколько известных русских писателей. Вспомним хотя бы Антона Чехова, Михаила Булгакова, Викентия Вересаева. Вот это сочетание – врач и писатель – в одной личности даёт знание человека, наблюдательность, внимание, но ещё и какую-то особую бережность. Как умелый врач старается не причинить пациенту никакой лишней боли в процессе лечения (увы, порой просто нет другого выхода, чтобы спасти, вылечить человека, кроме болезненного для пациента способа), так и писатель относится к внутреннему миру своих героев и читателей по-особому деликатно. И как врач умеет увидеть почти никому не заметные признаки, показывающие состояние здоровья человека, так и писатель делает тонкие наблюдения о мире и людях.

* * *

Словом, членам Палаты попечителей Патриаршей литературной премии есть из кого выбрать её лауреатов. Скорее всего, как в последние годы, их будет трое. Хотя, быть может, пропущенный сезон коронавирусного 2020 года внесёт свои изменения. В любом случае хочется пожелать всем авторам не только традиционных "творческих успехов", но в первую очередь Божией помощи. Ведь именно их труд способен помочь нам преодолеть подлинную "пандемию бескнижия". Тогда и только тогда можно будет говорить о русской читающей нации.

Христос Воскресе! Святии равноапостольние учители словенские, Мефодие и Кирилле, молита Бога о нас!